Apuntes sobre 'Esteban Mariño. Un fotógrafo itinerante en Pasco, Junín, Ayacucho y Lima (1903-1931)'

RESEÑA

Sofía Pachas-Maceda

11/11/20238 min read

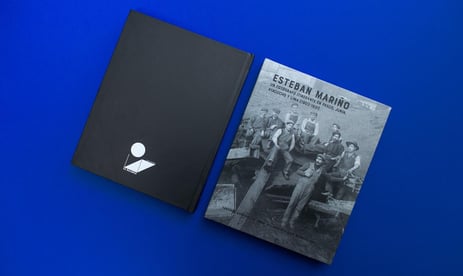

Reseña de Esteban Mariño. Un fotógrafo itinerante en Pasco, Junín, Ayacucho y Lima (1903-1931).

Fecha de publicación: Octubre, 2023.

Editado por La Balanza Taller Editorial.

17.5 x 22 cm / 212 páginas / 120 soles

Diseño: Santiago Quintanilla & La Balanza / Dirección: Luis Alberto Castillo

Desde la imprescindible exposición “La recuperación de la memoria. El primer siglo de la fotografía. Perú 1842-1942”, muestra curada por Natalia Majluf y Luis E. Wuffarden en el Museo de Arte de Lima, han pasado 22 años, tiempo en el cual las investigaciones relacionadas a la fotografía peruana se han multiplicado. Punto no desdeñable es que el interés por este tema ha sacado a relucir a estupendos estudios fotográficos activos en el sur andino y, en otros casos, a fotógrafos quienes, para no quedar relegados en el medio, buscaron ampliar su radio de influencia y, por ello, optaron por la itinerancia. Este fue el caso de Esteban Mariño (Lima, 1870-1931) en la región central del Perú.

La itinerancia, primera palabra clave

A diferencia de la pintura y su aura de objeto único, la foto tiene la cualidad de la copia y con ello la capacidad de ser llevada ―moverse― a distintos lugares. De hecho, esto ha beneficiado su hallazgo en diferentes repositorios institucionales (como, por ejemplo, las fotos de Ricardo Villalba en la colección de ENAFER) pero, principalmente, en los álbumes familiares; tal y como queda constancia en la búsqueda realizada, con tenacidad, por uno de los editores de este libro, Juan Mendoza.

Desde el título, este libro-catálogo confirma esa característica de “movilidad” a la que me he referido en las líneas anteriores, pero esta vez atribuyéndosela al creador de la imagen, pues el reconocimiento de “fotógrafo itinerante” no es casual, dado que su firma asociada al lugar en el que realizaba las fotos da cuenta de su necesidad de ampliar el número de sus clientes; para el caso de Esteban Mariño, estupendamente bien documentado en la reunión de los 47 sellos dispuestos en las páginas 73, 74 y 75.

Pese a que en otras investigaciones se ha destacado esa itinerancia en fotógrafos representativos del sur andino como, por ejemplo, Villacorta y Garay lo han evidenciado con el caso de Max T. Vargas y su estudio fotográfico activo, de manera simultánea, en Arequipa y La Paz, me interesa hacer notar que la itinerancia es una característica que se aprecia desde el inicio de la pintura republicana peruana, pues un destacado exponente como José Gil de Castro consideró la movilidad entre dos países: Perú y Chile, distancias que no dudó en recorrer para mantener el interés de sus clientes quienes preferían sus obras frente a la de otros artistas locales. Así, aunque la itinerancia fue una de las estrategias por las que optaron algunos fotógrafos y pintores para dinamizar el interés en su labor no hay que perder de vista que también optaron por ella ante la ausencia de un ambiente propicio para el fomento de la práctica artística, en el que escaseaban los alicientes estatales y los compromisos particulares.

Sin duda, otras de las características que podríamos relacionar con la “movilidad” del fotógrafo y de su estudio, es la referida a la de esas alianzas simbólicas, pero también concretas que realizaron entre estudios con un prestigio ganado y con otros que recién iniciaban su camino; esto a partir de la compra y traspaso de los enseres, pero también utilizando el nombre o la “marca” del estudio conocido en los avisos publicitarios y en el soporte de la misma fotografía. Al respecto, se me viene a la mente Manuel Moral y Luis Ugarte, y para el caso de Mariño, esa movilidad simbólica se da cuando decide dejar su labor de fotógrafo independiente para asociarse, en los últimos años de su vida, con el fotógrafo huancaíno Dulio Dávila.

Otra manera de vincular la itinerancia en la obra de Mariño es la del cambio de escenarios donde distinguimos tres. Primero, el clásico estudio de influencia decimonónica (alfombra, fondos pintados y algunos muebles que contribuyeron a dinamizar la pose de los retratados); magnífico ejemplo es la de la foto grupal de cinco niños no identificados (p. 97) en la que una armoniosa composición lograda a partir de una mesa central y dos sillas laterales es el armazón para disponer a sus pequeños modelos, quienes ―probablemente, sin poco esfuerzo siguen la pauta de Mariño― dan como resultado una unidad guiada por la posición de las manos. El segundo escenario, las fotos de interiores “in situ” en los que el fotógrafo se desplazó con su equipo al lugar elegido por el retratado(a), aquí me llaman la atención las fotos de dos comercios (p.158-159) en los que las figuras masculinas (¿propietarios?) son perennizados rodeados de diversos objetos, algunos de los cuales son imágenes enmarcadas y un escudo nacional bordado. Entre estas fotos “in situ” me resultan de especial interés las de la normalista Genoveva Ramos quien, además de la foto con sus alumnas en el estudio Mariño, tiene otras dos con su familia, estas últimas con sus pequeños hijos y con su esposo. A diferencia de tantas otras fotos en las que la clásica pose familiar, privilegia el punto focal en la línea vertical, de pie, pronunciada por la silueta masculina, aquí me detengo en comprobar el equilibrio de pesos visuales entre ambos soportes de la familia, la madre y el padre.

El último escenario es el espacio público, los exteriores en los que el paisaje urbano y rural son el fondo real de fotos individuales y, en especial, grupales; entre estas últimas destaco el Retrato de grupo en paseo de campo (p. 130-131) en la que un grupo de doce caballeros (militares, civiles y religiosos) han sido dispuestos en tres niveles, cinco de pie, cuatro sentados y tres sobre la tierra. El ángulo elegido privilegia el tronco del árbol y el follaje que deja traslucir la luz de la derecha de la imagen; un detalle tan natural como el colgar el sombrero en lo que parece ser el tronco de otro árbol, no pasa desapercibido.

La minería, segunda palabra clave

Desde las primeras páginas, este libro capta nuestra atención con la interesante presentación de Silvia Spitta quien da cuenta de las diversas maneras en que se puede “enfocar” la investigación sobre la fotografía. En el caso de las obras de Mariño, vinculadas a la minería, es posible abordarlas con un discurso de contenido social al aludir a la ausencia de los mineros y su dura faena, pero también de una manera material, al señalar el estrecho vínculo entre la fotografía y la constitución misma de los insumos que la hicieron posible, tales como el cobre, la plata y el oro. Esto lleva a que la autora reflexione sobre el tema ecológico y las desastrosas consecuencias en nuestro hábitat, pero también del papel de la fotografía que se “convirtió en uno de los principales medios de distorsión de nuestra sociedad” (p. 9).

Poco más de un siglo antes, otra autora, escribió sobre asuntos relacionados a la minería en el Perú: el maltrato al medio ambiente y el abuso laboral. Ella fue Dora Mayer quien en el documento La conducta de la Compañía Minera del Cerro de Pasco (1914) sostuvo, basándose en información proporcionada por los diarios de la ciudad, como era el manejo ficticio de la modernidad y el ocultamiento de las lamentables condiciones laborales y de vida de los mineros:

Las galerías principales de las minas del Cerro de Pasco, que tienen hasta 1.300 metros de extensión, están bien trabajadas, iluminadas con luz eléctrica y protejidas [sic] por maderas de 12 por 12 pulgadas, procedentes de los Estados Unidos. Son estas obras las que se enseñan a los turistas, que propagan la fama de la colosal instalación norte-americana [sic] y no las labores secundarias, donde se hallan internadas las cuadrillas que están expuestas á ser sepultadas vivas. (2018, p. 214)

El descarnado documento de Mayer fue escrito, de acuerdo al itinerario incluido en la página 18 del presente libro, en los años en que Esteban Mariño se encontraba en Cerro de Pasco. Otros temas que la comprometida autora abordó son las maneras en que los mineros son obligados a consumir los productos de la bodega de la Compañía: La Mercantile. Todos ellos eran importados de Estados Unidos y sus precios excedían a un 30% del valor real, así el poco dinero que ganaban volvía a ingresar, casi de manera inmediata, a las arcas de la misma compañía.

El interés en aludir a la cuestión del consumo, considerando lo señalado por Mayer, responde a otro asunto que sería interesante investigar con más detenimiento, el de la mujer en la imagen proyectada por las fotografías de Esteban Mariño y de las que Quintanilla, Villacorta y Mendoza hacen referencia a propósito de las celebraciones por los carnavales llevadas a cabo en Cerro de Pasco y Huancayo:

En los atuendos de fantasía era fácil constatar un reflejo del gusto exótico por lo oriental que sobrevivía aún en las grandes capitales europeas, junto a lo más atrevido de la moda de los años 20. Los temas vertidos en estos trajes se convirtieron en una demostración de los anhelos, sueños y nostalgias de una sociedad que añoraba el esplendor del pasado. Algunos retratos posteriores darían cuenta del interés de Mariño por representar una sensualidad femenina distinta: el uso de tules, faldas, cabellos cortos y la piel despreocupadamente expuesta son testimonio de un cuerpo femenino en transformación. (p. 44)

Varias de esas fotos fueron publicadas en las páginas de las revistas limeñas Mundial y Variedades como expresión de belleza de las sociedades de Ayacucho y Huancayo (p. 39). Ideal estético, pero también, tal y como sucedía desde antaño, el cuerpo femenino de estas jóvenes ―probablemente, muchas de ellas hijas de poderosos hombres vinculados al negocio de la minería― fue utilizado como proyección del nivel económico familiar al que pertenecían.

Itinerancia, minería y proyección social

El trabajo de Mariño revela una conexión profunda con las dinámicas sociales y económicas de la época a través de un legado fotográfico que, a manera de puente entre el pasado y el presente, permiten pensar modos y formas de hacer en las distintas comunidades. Dicha itinerancia, como valor central, no solo se traduce en un desplazamiento físico de un lugar a otro, sino también en la capacidad de captar esa vitalidad de los diversos espacios por donde se instaló. La elección de escenarios, desde estudios clásicos hasta espacios públicos y comercios, refleja su habilidad para representar la vida cotidiana y las transformaciones de la sociedad en tales contextos. Así, este gesto no solo preserva la memoria visual de distintas comunidades, sino que también reconoce la contribución de Mariño a la construcción de una memoria histórica.

Para concluir, me parece necesario rescatar y felicitar la pertinencia de encontrar maneras y alianzas para proyectar las investigaciones a las comunidades a las que, finalmente, pertenecen de manera directa al ser parte de su historia local y regional. Por ello, las fotografías localizadas en las páginas 204, 208 y 209 han sido, para mí, de las más conmovedoras, pues en ese ciclo de “itinerancia” ―y movimientos indescifrables de la vida―, las fotos de Esteban Mariño vuelven al lugar donde sus ojos las captaron por primera vez.

Referencias

Mayer, D. (2020). La conducta de la Compañía Minera del Cerro de Pasco. En Vida interna: autobiografía de Dora Mayer. Lima, Heraldos Editores.