Cuando ya no hay más palabras, la escritura prevalece

RESEÑACRÍTICA

Enrique Toledo

10/28/20236 min read

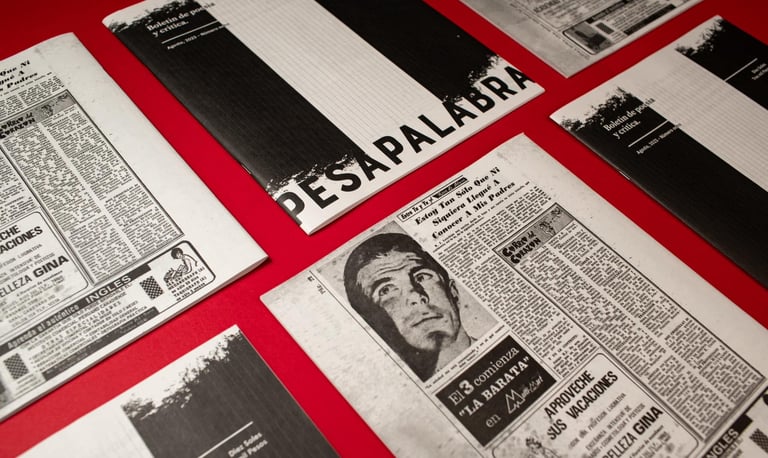

Reseña de Pesapalabra. Boletín de poesía y crítica. Número ocho.

Fecha de publicación: Agosto, 2023.

Editado por La Balanza Taller Editorial.

27 x 32 cm / 56 páginas / 10 soles

Diseño: Romanet Silva / Dirección: Luis Alberto Castillo

En el mes de agosto del presente año, se publicó el octavo número de Pesapalabra. Boletín de poesía y crítica con una tirada de mil ejemplares, un dato no menor cuando nos referimos a proyectos culturales independientes azotados (casi) siempre por la inestabilidad política y social que envuelve a nuestro país. En dicho panorama de desconcierto, este material compuesto de escrituras se nos ofrece como una certeza, como una convicción que resiste y se desplaza, hacia adelante (como apuntando hacia un punto de llegada todavía incierto, manteniendo en potencia siempre sus posibilidades). Dicho esto, repasaremos los contenidos que aparecen en este boletín con la finalidad de valorar las ideas expuestas en los textos e invitar a su lectura.

Esta edición inicia con un artículo de Javier García Liendo con el título «Vanguardia y cultura impresa: Un par de vueltas por la realidad y los nuevos lectores populares», centrada además en un poemario que ha sabido granjearse un camino casi solitario frente al poco interés que ha recibido de la crítica literaria. Así, este texto expone el diálogo que el poeta Juan Ramírez Ruiz estableció con su agitado contexto, la apropiación de los códigos de los medios de comunicación de las clases sociales populares y su papel en integrar estos elementos a la poesía, como una forma de representar y elaborar un diagnóstico de las problemáticas que atravesaba nuestro país en la década del setenta. Para esto, se centra en el tema de la experiencia urbana y las consecuencias de un proyecto modernizador truncado que impactó en las subjetividades de aquel periodo.

Continuando, un aspecto a destacar es que una de las líneas gravitantes de este número es el tema de la dictadura chilena, a propósito de los cincuenta años del golpe militar a Salvador Allende, que mutatis mutandis dialoga con la realidad peruana y las coyunturas latinoamericanas del presente. Así, la sección «¡Y no eran perros! Poesía chilena escrita en dictadura», a cargo de Carlos Soto, agrupa un conjunto de poemas que giran alrededor de este trágico evento que vio la persecución, muerte y desaparición de miles de personas, demostrando la presencia de la poesía y su carácter confrontacional en regímenes de violencia, donde se erige como resistencia, memoria y «utopía». Sobre el mismo tema, tenemos la entrevista «Carlos Cociña: lenguaje, cuerpo social y vivencia colectiva» por Juan Ignacio Chávez y Braulio Paz quienes conversan con el autor de Aguas servidas (1981) sobre el quehacer poético y el circuito editorial en estos periodos de convulsión social, además de dialogar sobre el lugar de la poesía en la actualidad y sus posibilidades. Preguntas en forma de respuestas, respuestas en forma de poemas. El diálogo traza un itinerario interesante sobre acontecimientos históricos como este que debemos conmemorar de manera necesaria y, sobre todo, crítica.

Ahora bien, Valeria Román en «Mujeres que», a través de un sugerente texto que discurre entre el testimonio, la reflexión y la memoria, analiza el rol actual de la mujer en la literatura y expone la problemática que subyace a la coyuntura aparentemente positiva para los espacios de mujeres en los circuitos literarios contemporáneos y, sobre todo, locales. Dentro de toda esa parafernalia se esconde para la autora una trampa que termina por devolver a las «mujeres que escriben» al mismo lugar de siempre; el objetivo se convierte entonces en una búsqueda por alcanzar una verdadera identidad no solamente como "colectivo", sino como un conjunto de individuas que interactúen entre ellas de manera dialéctica, es decir, que se valore el acuerdo, pero aún más la discrepancia. De ese modo, se pone sobre la mesa una serie de preguntas necesarias que permitan la discusión y la búsqueda de una auténtica transformación estructural de la(s) literatura(s) escrita(s) por mujeres.

En una línea semejante, continuando con esta discusión sobre el papel de la mujer, tenemos la selección de poemas pertenecientes a Serie de circunstancias posibles en torno a una mujer mexicana de clase trabajadora (2022) de Yolanda Segura. «¿Qué necesita una mujer para, realmente, "ser" (estar integrada y no subordinada en)?», podría decirse que es una de las preguntas que gravitan esta selección; sin embargo, a través del lenguaje se generan también tensiones que permiten no solamente entender dicho discurso en términos del capitalismo y sus consecuencias, sino también sirve como mecanismo que anula este valor económico del lenguaje en su uso estético-político-sexual. Adicionalmente, la poeta Dina Ananco en «Atumsha urukarmetsu» reflexiona sobre el tema de las culturas originarias y su otra cara, que viene con la exotización disfrazada de visibilidad institucionalizada, como el aspecto de la identidad, debido a la filiación wampis de la voz poética, que problematiza su condición a partir de la complejidad de vivir en un mundo tan globalizado.

Por otro lado, «Cómo hice Abajo, sobre el cielo» de Roxana Crisólogo tiene como finalidad brindar al lector un testimonio por parte de la poeta sobre cómo se gestó el libro mencionado; rescatando así, la parte material de la creación literaria y los acontecimientos históricos, vitales, enciclopédicos, entre otros que influyen de distintas maneras en la concepción de una obra de arte. En este caso, la poeta cuenta su experiencia en un Perú de los noventa marcados por el terrorismo y los fracasos políticos, una Lima que seguía creciendo hacia las periferias y su intento por capturar este ambiente desbordante de una ciudad tan caótica y conflictiva desde la mirada de «una mujer que registra y escribe lo que considera también su historia» (p. 26). El valor testimonial y político de este relato es importante en la comprensión mayor de un poemario tan significativo dentro de una tradición literaria que se gesta en un periodo todavía reciente de nuestra historia.

A manera de parteaguas, la parte central de la revista conforma el denominado «Memorial», que rinde homenaje a las víctimas del gobierno de Dina Boluarte, marcado por la represión, la impunidad y el desprecio a la vida. Así, estas páginas no solamente muestran los nombres de 49 ciudadanos peruanos que han sido víctimas de este régimen opresivo, sino que construyen una memoria colectiva como forma de homenaje, pero también de protesta. La escritura, su materialidad, queda en pie y se convierte en un acto de resistencia desde el lenguaje y contra él mismo.

El último ensayo que acompaña este octavo número se titula «Poema e ideología: intersecciones» por Mateo Díaz, quien responde a Mijail Mitrovic sobre textos de ediciones pasadas[1], reflexiona acerca de la relación entre lo que expone el título junto con distintos periodos de nuestra historia nacional con la finalidad de problematizar dicha correspondencia. Para el autor, la relación entre poesía y praxis debe ser reevaluada desde un presente que lo hace necesario, así como articularla a una discusión más amplia que implica preguntarse, más allá de la pugna en el plano del lenguaje, por la praxis política per se del poema.

Para finalizar, encontramos también la reseña «Solo un desorden de los órganos del habla» a cargo de Jorge Frisancho sobre el poemario Las edades (2021) de Teresa Cabrera. Una interesante lectura que pone en relieve el valor desestructurante que posee la obra, en tanto, crítica del lenguaje y posibilidad de uno nuevo. Por último, está la selección de Christian Dior (1971) de Pablo Vitali donde se parodian los avisos municipales de Lima entre el sesenta y setenta que exponen el conflicto sistemático entre dos espacios antagónicos: «Los Balnearios» y «Las Barriadas» que trasladados al presente dan cuenta de cuánto las cosas han cambiado: nada.

Con lo dicho hasta aquí, resaltamos el importante aporte que viene sosteniendo La Balanza Taller Editorial al establecer no solamente espacios de reflexión, sino agendas de discusión necesarias en un circuito tan miope y sordo como el de la academia literaria de nuestro país. De ese modo, en tiempos donde la poesía casi ni se lee y se dialoga aún menos, invitamos al público a seguir los próximos números de este boletín que tiene aún largo aliento.

[1] Revisar los artículos «Poesía, ideología, utopía» (Pesapalabra n.° 7) y «Utopía y praxis (o praxis y utopía)» (Pesapalabra n.° 5) de Mijail Mitrovic.